在某次設備安裝測試中,一家台灣工廠發現控制面板無法如預期運作,技術人員翻查手冊才驚覺問題出在一行被誤譯的說明:「緊急停止後需手動復位」竟被翻成「緊急停止後自動復位」,這不是單純的語言差異,而是工業翻譯失誤所導致的實際損害—整條生產線為此停工三小時,損失難以估算。

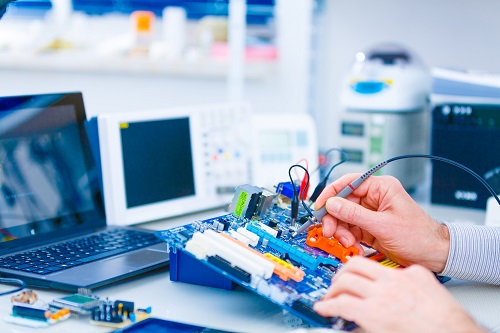

工業翻譯看似只是把技術文字轉換成另一種語言,實際上卻攸關設備安全、操作流程、甚至生產效率,它的挑戰在於術語繁多、行文精簡,容不得誤會與猜測,無論是機械維護手冊、作業標準流程(SOP),還是產品合規報告,譯者不僅要懂語言,更要理解產線如何運作,甚至需要理解工業相關圖面與流程圖的對應關係。

許多企業為求快速或節省預算,轉而使用機器翻譯或非專業人員來處理工業文件,結果卻往往得不償失,工業現場講求精準、無誤差,錯一字就可能導致設備損壞、人員受傷,甚至觸犯安全規範,這些「隱形代價」往往在出錯那一刻才被放大。

許多企業為求快速或節省預算,轉而使用機器翻譯或非專業人員來處理工業文件,結果卻往往得不償失,工業現場講求精準、無誤差,錯一字就可能導致設備損壞、人員受傷,甚至觸犯安全規範,這些「隱形代價」往往在出錯那一刻才被放大。

因此,選擇經驗豐富、熟悉產業術語與設備流程的工業翻譯夥伴,才是企業穩健運營的保險,翻譯看似後端,其實早已滲入整個產線的穩定性與國際溝通能力,別讓一句話,成為你停工的開始。